Besonderes Boot: Vom Fischerkahn zur segelnden Preziose – die Chiemseeplätte

Nico Krauss

· 05.10.2025

Der Wind auf dem See bläst kräftig mit vier Beaufort vom Alpenrand herab und zaubert weiße Schaumkämme auf die dunkelgrüne Wasseroberfläche. Mitten in diesem atemberaubenden Panorama gleitet ein kleiner weißer Punkt über die Wellen: ein traditionell beplanktes Holzboot mit Luggersegel, das schnell durch das aufgewühlte Wasser pflügt. Im Hintergrund ragen die Berge majestätisch in den Himmel und verleihen der Szene einen beinahe monumentalen Rahmen. Was auf den ersten Blick wie die Beschreibung eines romantischen Landschaftsgemäldes wirkt, ist Realität im 21. Jahrhundert. Denn was da so elegant übers Wasser flitzt, ist eine Chiemseeplätte – eine Bootsklasse, abgeleitet von den Fischer-und Arbeitskähnen, die einst von Einheimischen auf dem oberbayerischen See genutzt wurden.

Das ist auch interessant:

„Ein erhabener Anblick!“, schwärmt Matthias Gebauer. Er ist selber Eigner einer Plätte und Vorsitzender der Chiemseeplätte Klassenvereinigung. Die Flotte umfasst über 200 Boote. Im Chiemsee Yacht Club Prien, einem Zentrum der Szene rund um das historische Boot, wird heute wie damals eine äußerst lebendige Regattakultur gepflegt. „Die Chiemseeplätte wird auf den ersten Blick oft verkannt und unterschätzt. Viele halten sie für einen einfachen alten Holzkahn“, erklärt Gebauer. „Doch wer einmal die Pinne führt, spürt sofort, wie viel Feingefühl, Dynamik und Eleganz in dieser Konstruktion stecken.“

Steile Karriere der Chiemseeplätte kam überraschend

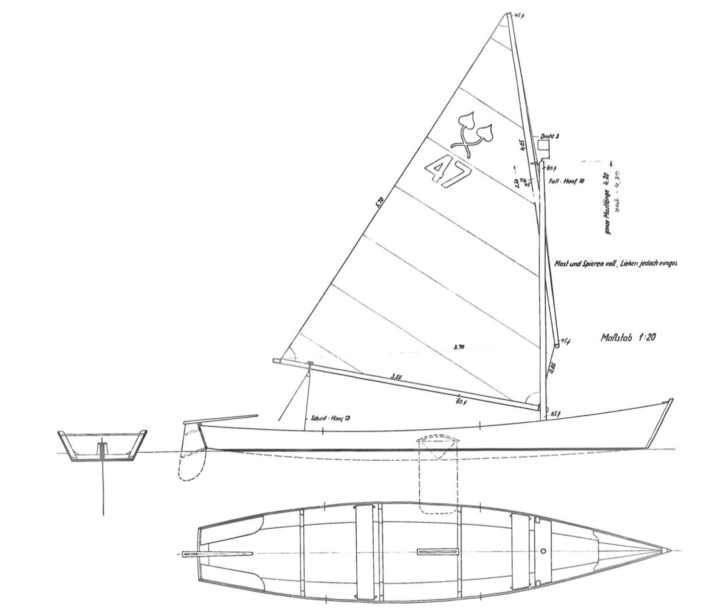

Die 6,30 Meter lange Plätte hat mit 1,40 Meter Breite einen schlanken Rumpf. Der ist traditionell geklinkert oder karweelbeplankt. Am unverstagten Mast wird ein zehn Quadratmeter großes Luggersegel aus naturfarbener Baumwolle oder weißem Polyester geriggt. Segellatten oder ein Kopfbrett sind ebenso verpönt wie Trimmeinrichtungen, moderne Beschläge oder Hightech-Materialien. Segelfertig wiegt die Chiemseeplätte lediglich zwischen 190 und 220 Kilogramm. Sie lässt sich auch rudern – ihre ursprüngliche Antriebsart – und kommt dabei überraschend flott in Fahrt.

„Plättensegler sind Individualisten. Sie wollen keinen Kunststoff, keine aerodynamischen Formen, keine hypermodernen Beschläge. Sie lieben das schöne Holz und die schlichte Eleganz dieser uralten Bootsklasse“, sagt Gebauer. Und Daniel Kohl, der seit acht Jahren auf dem Tegernsee eine Chiemseeplätte segelt, ergänzt: „Plättesegeln ist ein sportliches, mitunter akrobatisches Unterfangen. Man braucht viel Feingefühl und Erfahrung, um dieses Boot wirklich zu beherrschen.“

Als ehemaliger Kadersegler muss er es wissen. Kohl hat zahlreiche Regatten und Meisterschaften in unterschiedlichen Bootsklassen bestritten, zuletzt im Starboot. „Ähnlich wie im Starboot ist das Segeln mit der Chiemseeplätte sehr direkt – Segeln in seiner reinsten Form. Fehler werden nicht verziehen. Jede kleinste Veränderung an Segel oder Ruder wirkt sich unmittelbar aus und wird innerhalb von Sekundenbruchteilen belohnt oder bestraft“, so Kohl.

»Viele halten sie für einen alten Holzkahn. Doch wer einmal die Pinne führt, spürt die Dynamik und Eleganz dieser Konstruktion.«

Die steile Karriere vom regionalen Fischer und Arbeitsboot zur beliebten Regatta-Einheitsklasse war keineswegs vorgezeichnet. Mit der Gründung des Chiemsee Yacht Clubs im Jahr 1913 erhielt der Segelsport am See jedoch eine gewichtige Stimme – und die Chiemseeplätte einen einflussreichen Mentor. Die Plätten waren zu jener Zeit im Revier bereits verbreitet. Ursprünglich als Ruderboote der Fischer konzipiert, wurden sie nach und nach umgebaut: Man versah sie mit hölzernen Außenschwertern und riggte sie mit einem einfachen Luggersegel. Je nach Segelgröße startete man bei Regatten in der A-, B- oder C-Plättenklasse. Bereits Anfang der 1930er-Jahre wurden erste Boote mit Steckschwertern aus Metall ausgerüstet. Außerdem erhielten sie ein Zehn-Quadratmeter-Rigg mit steiler stehender Gaffel, um die Amwind-Eigenschaften zu verbessern. Damit wuchsen aber auch die Leistungsunterschiede innerhalb der Flotte. Die Vergleichbarkeit des seglerischen Könnens nahm ab. Deshalb wurde der Ruf nach einer Einheitsklasse laut. Nach zahlreichen Vereinssitzungen und Diskussionen wurde sie ins Leben gerufen.

Die Renaissance kam leise

Im Grunde war es eine echte Pionierleistung, die die Segelvereine am Chiemsee – allen voran der damalige erste Vorsitzende des Chiemsee Yacht Clubs, Kapitän zur See Eugen von Beulwitz – anno 1932 auf den Weg brachten: „Die Chiemseeplätte ist quasi die Mutter aller Jollen-Einheitsklassen“, erläutert Gebauer, der sich intensiv mit den im Clubarchiv befindlichen Originaldokumenten beschäftigt hat. Das neue Einheitsboot sollte erschwinglich sein, um möglichst viele Eigner für den Segelsport zu gewinnen. Gleichzeitig sollte es ein praktisches Gebrauchsboot sein, das auch im Alltag beim Tourensegeln überzeugt.

»Man kann von einer Pionierleistung reden: Die Chiemseeplätte ist die Mutter aller Jollen-Einheitsklassen.«

Bootsbauer Franz Madl und Ingenieur Sepp Holzmayer legten 1932 den ersten offiziellen Plätten-Plan vor. Der blieb – abgesehen von einer kleinen Anpassung im Jahr 1954 – bis heute weitgehend unverändert. Die YACHT widmete der Konstruktion 1933 (Heft 31) einen ausführlichen Artikel samt Beschreibung und Maßskizze.

Das Konzept der „Einheitsmacher“ ging auf: Die Chiemseeplätte entwickelte sich zu einer der beliebtesten Regattaklassen überhaupt. Bis in die frühen 1960er-Jahre war sie die stärkste und am weitesten verbreitete Bootsklasse am See. Danach aber erlahmte die Begeisterung für die traditionsreiche Plätte spürbar. Statt wie früher mit über dreißig Booten an der Startlinie erschienen bei Regatten nur noch acht bis zehn. Selbst die Kontakte zu den Segelfreunden am benachbarten Starnberger See, wo die Plätte ebenfalls geschätzt wurde, konnten den Niedergang nicht stoppen.

Die Renaissance kam leise. Eine neue Wertschätzung für Tradition, das wiederentdeckte Baumaterial Holz, ein gewachsener Wohlstand und nicht zuletzt der Wunsch nach einer unkomplizierten Möglichkeit, aufs Wasser zu kommen und im direkten Vergleich und ohne Vergütungsrechnerei Regatten segeln zu können – all das trug vor etwa drei Jahrzehnten zur Wiederbelebung der Chiemseeplätte bei. Ein eindrucksvoller Beleg dafür: die Meldezahlen beim Lindchen Cup: 2001 gingen dort über 70 Boote an den Start. Vor drei Jahren wurde sie vom Deutschen Segler-Verband als außerordentliches Mitglied anerkannt.

Traditioneller Bootsbaubetrieb auf der Fraueninsel

Die Diskussionen über Baupläne, Gewicht und Segelfläche gehen derweil munter weiter. Ob bei den Treffen der Klassenvereinigung, bei Regatten oder beim Sundowner am Seeufer: Die Frage, wie viel „Original“ in jeder Plätte steckt und was verändert werden darf, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Ein schöner Beweis dafür, dass selbst ein so einfach konstruiertes, puristisch ausgestattetes Boot jede Menge Leidenschaft zu entfachen vermag.

Die erste vom Chiemsee Yacht Club in Auftrag gegebene Einheitsplätte war übrigens 1933 auf der Fraueninsel gebaut und auf den Namen „Chiemo“ getauft worden. Auch heute noch wird auf der berühmten Klosterinsel traditioneller Bootsbaubetrieb gepflegt: Peter Heistracher fertigt dort – neben eleganten Motorbooten – weiterhin die Chiemseeplätte. Zum Bau verwendet er zahlreiche Holzarten: Fichte, Lärche, Kiefer – auch als Föhre oder Spruce bekannt –, Red Cedar, Gabun, Mahagoni und mahagoniähnliche Hölzer, Kambala (Iroko) und Eiche. Die Wandstärken und Querschnitte werden jeweils an die spezifischen Gewichte der Holzarten angepasst. Manche Bootsbauer wählen die Bäume für ihre Plätten sogar selbst direkt im heimischen Forst aus. Mit geschultem Blick erkennen sie, ob sich die benötigten Sieben-Meter-Planken aus einem Stamm herausholen lassen.

Für den Bau einer Chiemseeplätte in Kleinserie werden rund 150 Arbeitsstunden allein für den Rumpf veranschlagt. „Ein großer Teil davon entfällt auf die Lackierung – vor allem im Innenbereich“, erklärt Heistracher. „Dort gibt es leider viele Ecken.“

Die Beschläge waren früher aus verzinktem Eisen oder Stahl, Schrauben waren aus Messing oder verzinkt, die Nieten meist aus Kupfer. Heute kommen vor allem Edelstahl und Aluminium zum Einsatz. Verklebt wird meist nicht mehr nur mit traditionellen Bootsbau leimen, sondern mit Epoxidharz. Moderne Materialien wie Kohlefaser, Titan oder Hightech-Kunststoffe bleiben tabu – im Sinne der Klassenregeln und des traditionellen Erscheinungsbildes des Bootes.

„Schnürl-Zupfn“ auf Chiemseeplätte

Aktuell ist in Heistrachers Werft kein Neubau in Auftrag, doch jedes Jahr werden mehrere Plätten überholt und für die Vermessung vorbereitet. „Wichtig bei der Lagerung an Land ist eine gut belüftete Persenning, die bis zur Wasserlinie reicht“, betont der Werftchef. „Ideal ist eine Halle oder Garage als Standort.“ Die Kosten für ein segelfertiges Neuboot liegen derzeit zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Gebrauchte Boote sind, je nach Zustand, für etwa 7.000 bis 10.000 Euro zu haben.

Kein günstiges Boot für diese Größe. Aber dafür bekommen neue Eigner einen ästhetischen Hingucker und ein vielseitiges „Handwerkszeug“, das auch Topsegler begeistert. „Die direkte Rückmeldung beim Segeln schult enorm“, erklärt Ex-Kadersegler Daniel Kohl. Das Feintuning am Segeltrimm nennen die Chiemsee-Segler augenzwinkernd „Schnürl-Zupfn“ – eine charmante Umschreibung für die sensible Justierung von Schot und Segel.

Aufgrund des sehr niedrigen Freibords kommt schon bei geringem Seegang schnell Wasser über. Da die Boote keinen Selbstlenzer haben, muss das Wasser mit einem Ösfass geschöpft werden – traditionell mit einer eigens für Plätten zugelassenen Holzschaufel, der „Sess“. Auf Vormwindkurs sieht man die alten Hasen dann im Luv trimm Wasser schaufeln, das sie sich auf dem Weg zur Luvtonne eingefangen haben. Denn das muss rasch wieder raus – Auftriebskörper sind in den flachen Booten laut Klassenreglement nicht erlaubt.

„Das Boot lässt sich ins Gleiten bringen und ist mit etwas Erfahrung stabil über die Welle zu segeln“, beschreibt Kohl die Segeleigenschaften. „Und auch am Wind kann man eine beachtliche Höhe herausfahren.“ Klassenchef Gebauer bestätigt das Potenzial der Chiemseeplätte: „Einige Steuerleute, die später auch in nationalen und internationalen Klassen erfolgreich waren, haben in der Plätte die Grundlagen für Taktik und Technik des Regattasegelns gelernt. Und umgekehrt fanden schon Spitzensegler im Altenteil den Weg zurück in die Plätte.“

In zehn Minuten segelklar

Ein weiteres Argument spricht für den flotten Fischerkahn: Die raren Uferflächen an süddeutschen und alpennahen Seen sind für Wassersportler seit jeher ein Problem. Ein fester Liegeplatz am Steg oder im Bojenfeld gleicht einem Sechser im Lotto. Da kommt die Chiemseeplätte gerade recht. Eine Sliprampe genügt, um das trailerbare Boot ins Wasser bringen und die Segel setzen zu können.

Boot und Rigg bleiben unter der Persenning geschützt, das Segel bleibt angeschlagen, der Mast wird gesteckt. Den Trailer kann man per Hand zur Rampe bringen – in etwa zehn Minuten ist der charmante Segler startklar. „Das sind unschlagbare Argumente“, findet Daniel Kohl. „Selbst nach einem Arbeitstag kann ich spontan noch für eine Stunde raus aufs Wasser – ohne großen Aufwand treiben zu müssen.“

Und wenn der See einmal spiegelglatt daliegt, geht es wie vor hundert Jahren per Riemen hinaus – zur Rundfahrt, zum Badeausflug oder zum Picknick auf dem Wasser.

Technische Daten der Chiemseeplätte

- Konstruktion: Franz Madl/Sepp Holzmayer

- Entstehungsjahr: 1932

- Länge: 6,30 m

- Breite: 1,40 m

- Gewicht (segelfertig): 190–220 kg

- Segelfläche: 10 m²

- Masthöhe: 4,20 m

- Klassenvereinigung: chiemseeplaette.com